気づいたら忘れ物…朝はどうしてもバタつくもの

「ハンカチ入れた?」「連絡帳出した?」「あれ?水筒がない!」

登園・登校の時間が迫るなか、バタバタと探し物。

忘れ物がないか確認して、声をかけて、急かして…気づけば毎朝同じやり取り。

忙しい朝に完璧なチェックは難しいけれど、

“忘れ物が起こりにくい仕組み”を作っておけば、毎日のストレスはグッと減らせます。

この記事では、私自身が試してよかった

子どもの忘れ物を防ぐための実用的な工夫7選をご紹介します。

「気合」や「叱る」ではなく、**“仕組みでラクに忘れ物ゼロへ”**を目指していきましょう!

忘れ物を防ぐためのチェックポイント7選

「気をつけていたのに、また忘れた…」

そんな日々をラクにするには、**前もっての工夫と“見える仕組み”**がカギです。

ここでは、毎朝のバタバタを防げる忘れ物対策を7つご紹介します!

1. 前日の夜に持ち物をそろえておく

朝に準備しようとすると、どうしても抜けがち。

前日のうちにランドセルやカバンに入れてしまう習慣を作ると安心です。

💡「寝る前の5分」は忘れ物対策のゴールデンタイム!

2. チェックリストを“見える場所”に貼る

毎朝の「持った?」「入れた?」を省略できるのが、固定化されたチェックリスト。

冷蔵庫、玄関ドア、ランドセルの近くなど、**“目に入りやすい場所”**に貼っておくのがポイントです。

💡子ども用にはイラストやマーク付きでわかりやすく!

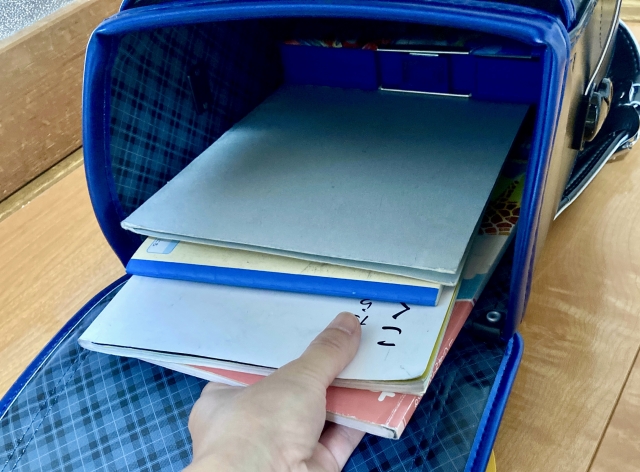

3. ランドセルの中身は“見える収納”に

ポーチにまとめて入れてしまうと、中で埋もれて忘れやすくなります。

ノートや提出物は、立てて収納したり、クリアファイルでカテゴリ分けすると、忘れにくくなります。

4. 忘れがちなモノは“付箋”や“玄関メモ”で対策

水筒・上履き・お道具袋など、日によって持っていく物が変わるものは忘れやすい!

前夜のうちに玄関やドアに付箋を貼るだけでも効果大。

使い回せる「マグネットメモ」や「ホワイトボード」もおすすめです。

5. ハンカチ・ティッシュは“着替えとセット”で置く

毎日持っていくものこそ、うっかり忘れがち。

朝の着替えと一緒にハンカチ&ティッシュを準備しておくと、自然な流れでポケットに入れられます。

6. 週末は“持ち物見直しDay”を設ける

ランドセルや習い事バッグの中は、知らないうちに紙やゴミがたまりがち。

週末に一度全部出して「必要・不要」を整理しておくと、平日の忘れ物防止にもつながります。

7. 朝に親子で「最後の一声チェック」

出発直前に「○○入れた?OKね!」と一声かけるだけでも、本人の最終確認がしやすくなります。

家を出る前の「出発スイッチ」としても効果的です。

忘れ物ゼロに近づける工夫グッズ

忘れ物対策は、「声かけ」や「メモ」だけでなく、仕組みを助けてくれる道具を使うことで、グッとラクになります。

ここでは、我が家でも効果を感じた便利グッズをご紹介します!

◎ 持ち物スタンド(または“お出かけカゴ”)

玄関近くにカゴやラックを1つ用意し、

「明日持っていくものはここに入れておく」ルールに。

上履き、体操着、水筒など、朝になってから探すものがなくなります。

◎ マグネットタイプの持ち物ボード

ホワイトボードやマグネットシートに、

「水筒」「連絡帳」「プリント」などの持ち物リストを貼り付け。

チェック式にしておけば、**“見える化”&“確認忘れ防止”**のダブル効果に。

◎ 曜日別のポーチやファイル

曜日ごとに必要な体操着やお道具などがある場合は、

曜日ごとのポーチやファイルで分類しておくと混乱しません。

前夜に「明日は火曜日だからこのポーチね」とするだけでスムーズです。

◎ ハンカチ&ティッシュの専用トレー

脱いだ服と一緒に、翌日のハンカチ&ティッシュをセットする場所を決めておくと、毎朝の流れがスムーズに。

リビングや洗面所にトレーを置くだけでも、忘れ物が減ります。

◎ 防水メモパッド or 玄関ミニホワイトボード

雨の日の傘、検温カード、提出物など、その日だけ必要なものは忘れがち。

ドア横に書き残しておける防水メモやホワイトボードは、

朝の出発時にサッと確認できて便利です!

忘れ物があっても怒らないコツ(対応の工夫)

どれだけ準備していても、忘れ物は起きるもの。

そんなとき、つい「なんでまた!?」と責めてしまいそうになりますが、

朝からピリピリムードになると、かえってバタバタが増えることも…。

ここでは、忘れ物があったときの気持ちの切り替えと対応のヒントをご紹介します。

◎ 忘れたことより「次どうするか」に目を向ける

「なんで忘れたの?」よりも、

「今度忘れないように、どう準備しておこうか?」と次の対策に目を向けるほうが、気持ちがラクになります。

💡メモに書き足す、定位置を変えるなど、“行動に落とし込む”のがポイント。

◎ 親自身も「うっかりあるよね」と気楽に受け止める

保護者自身も「鍵忘れた…」「買い物メモ忘れた…」なんてこと、ありますよね。

「忘れ物って誰にでもあるよね」と軽く流せる空気があると、朝の雰囲気もやわらぎます。

◎ 忘れ物を防ぐ工夫を“責任”ではなく“共同作業”に

「ちゃんと入れなさい!」よりも、

「どうしたら一緒に忘れないで済むかな?」と**“一緒に考える姿勢”**を持つことで、怒る回数も自然に減ります。

◎ 忘れてもカバーできる“予備”や“対処法”を用意しておく

・水筒忘れ → 保育園や学校の予備コップを事前に相談しておく

・ハンカチ忘れ → 教室のロッカーに1枚ストックしておく

「忘れてもなんとかなる」安心感が、親のイライラ軽減にもつながります。

まとめ:忘れ物対策は“仕組み”がカギ!

毎朝の「アレ持った?コレ入れた?」というやりとり。

忘れ物が起きるたびに気をもんでいた日々も、

少しの仕組みづくりと前もった準備で、驚くほどスムーズに変わります。

今回ご紹介した

-

前夜の準備

-

見えるチェックリスト

-

工夫グッズの活用

-

親子で確認する仕組み

といったポイントを取り入れることで、忘れ物そのものを減らすだけでなく、朝の空気もやさしくなります。

「叱る」より「仕組みでラクに」。

忘れ物のない、気持ちよくスタートできる朝を目指してみませんか?